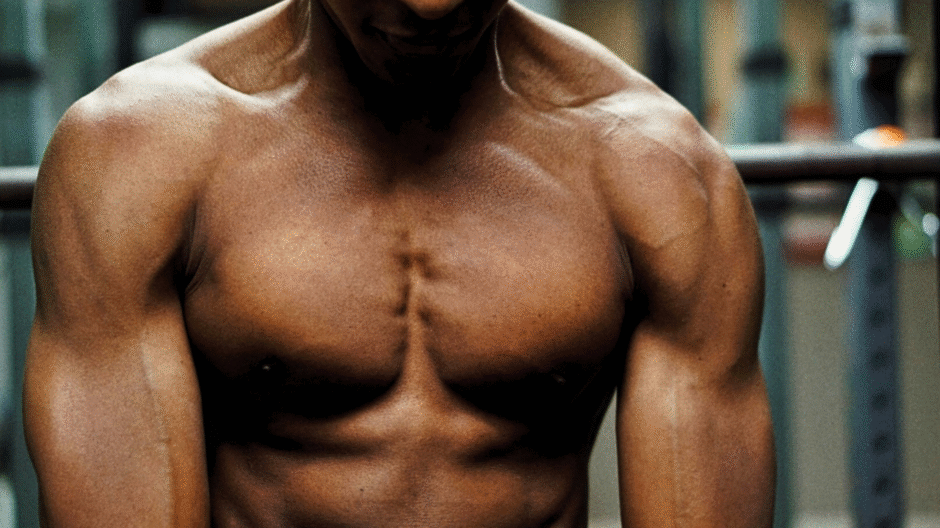

厚み・広がり・形を整える。胸トレの全貌をこの一記事に。

胸は鍛えた分だけ変化が見える部位だ。

厚みが出れば姿勢が良くなり、押す力も強くなる。

見た目と実用、どちらの面でも成果が出やすい。

この一記事で、胸を効率よく鍛えるための基本を押さえてほしい。

あとは実践あるのみだ。

胸トレの目的と効果

胸を鍛えることで得られる効果は多い。見た目だけでなく、日常動作やスポーツにも直結する。

- 厚みと広がりが出て、体の輪郭が力強くなる

- 押す力が向上し、パフォーマンスが上がる

- 胸を開くことで猫背や巻き肩の改善にもつながる

バランスの取れた上半身を作るには、胸と背中をセットで鍛えることが重要だ。

→ 背中の基本は「背中|広背筋と厚みを作る基本メニュー」で解説。

大胸筋の構造と役割

大胸筋は上部・中部・下部に分かれ、それぞれ役割が異なる。

- 上部:鎖骨下。肩と胸の境界をはっきりさせる。

- 中部:胸の中央。厚みを作る主役。

- 下部:胸の下端。輪郭を引き締める。

この3つをバランス良く鍛えることが、理想的な胸を作る近道だ。

基本メニュー(部位別)

胸は部位ごとに狙いを分けることで、全体の形を整えられる。

角度や動作の違いが、刺激を変えるポイントだ。

- 上部狙い

インクラインベンチプレス:ベンチを傾け、鎖骨下の厚みを作る。

インクラインダンベルプレス:可動域が広く、上部の収縮を強く感じられる。 - 中部狙い

ベンチプレス:胸トレの基本中の基本。全体の厚みを作る。

ダンベルプレス:左右独立の動きで、胸の伸びを引き出す。 - 下部狙い

デクラインベンチプレス:ベンチを下げ、胸下部を引き締める。

ディップス:下部を強く刺激し、三頭も同時に鍛える。 - 全体を刺激

腕立て伏せ(プッシュアップ):器具不要で胸全体を動員する基本動作。

器具別の使い分け

同じ胸トレでも、器具によって得られる効果は変わる。

目的や経験に応じて、最適な器具を選ぶことが大切だ。

- マシン:軌道が固定され、安全性が高い。フォーム習得にも向く。

- ダンベル:可動域が広く、左右差を補正できる。

- 自重:手軽に始められ、関節への負担が軽め。

胸トレで使える代表的なマシンと特徴

Photo by Shoham Avisrur on Unsplash

マシンはフォームを安定させながら負荷をかけられる。

初心者にも安全で、上級者は高重量で追い込める。

- チェストプレスマシン

ベンチプレスの動作を再現。

シート位置で上部〜中部を狙える。

初心者に安全で効果的。 - ペックデック(フライマシン)

胸を寄せる動きで収縮を強調。

フォームが固定され可動域を広く取れる。 - ケーブルクロスオーバー

角度を変えて胸全体を狙える。

上部・中部・下部を角度で狙い分けできる。 - スミスマシン(ベンチ/インクライン)

バーが固定され、安定性抜群。

フォーム習得や高重量挑戦に向く。 - ディップススタンド(アシスト付き)

下部を重点的に鍛えられる。

アシストで負荷調整可。

効かせるためのフォームポイント

フォーム次第で効き方が大きく変わる。

重さよりも、まずは正しい動作を固めることが優先だ。

- 胸を張り、肩甲骨を寄せる。

- 動作中は胸の伸びと収縮を意識。

- バー・ダンベルは軌道を安定させる。

- 押すときに息を吐き、戻すときに吸う。

セットの組み方と頻度

胸は回復も早く、適度な頻度で鍛えやすい部位。

回数や負荷は目的に合わせて設定する。

- 初心者:週2回、全身メニューに組み込む(1種目3セット)

- 中級者:週2〜3回、分割メニューで胸を重点的に(2〜3種目各3〜4セット)

- 回数の目安:8〜12回で限界になる重量

よくあるミスと改善策

胸に効かない原因は、フォームや意識の不足にあることが多い。

小さな修正で、効き方は大きく変わる。

- 腕主導になる → 胸を張って肩を引く。

- 背中が浮く → 腰のアーチを保つ。

- 肩が痛い → 可動域を欲張らず肘角度を調整。

仕上げとストレッチ

Photo by Cole Keister on Unsplash

仕上げは血流を促し、筋肉を満たす時間だ。

最後のひと押しで成長を加速させる。

- 軽めの種目で高回数をこなす。

- トレ後は胸を開くストレッチで柔軟性を保つ。

まとめ

胸を変えたいなら、上部・中部・下部をまんべんなく鍛えることだ。

ベンチだけに頼らず、角度や種目を工夫すれば形も力も変わってくる。

やることはシンプルだ。

今日から胸トレを続ける。

それだけで、数か月後の自分は確実に変わる。

NEXT STEP