目指す体がないトレーニングは、地図のない航海。

ただ何となく筋トレを続けている。

そんな人も多いはずだ。健康のため、習慣だから、ストレス解消として——理由はそれぞれある。

けれど、少しずつでも体が変わっていくにつれて、こう思う瞬間が来る。

「自分は、どんな体になりたいんだろう?」

目指す体があると、トレーニングは一気に意味を持ち始める。

鍛える順番、やるべき種目、食事の方針。すべてが“その体に近づくための選択”に変わる。

逆に、目指す体が曖昧なままでは、努力の方向性もブレやすい。

筋トレとは、言い換えれば「自分の体をどこへ向かわせるか」という旅だ。

だからこそ——筋トレにも、地図が必要だ。

この記事では、トレーニーが目指すことの多い体型を6つのスタイルに分けて紹介する。

それぞれの特徴、向いている人、トレーニングや食事の方向性、

そして「今どんな体からスタートするか」で変わる進め方まで丁寧に解説していく。

自分がどんな体を目指したいのか。

そのゴールを定めることが、鍛える理由に芯を与えてくれるはずだ。

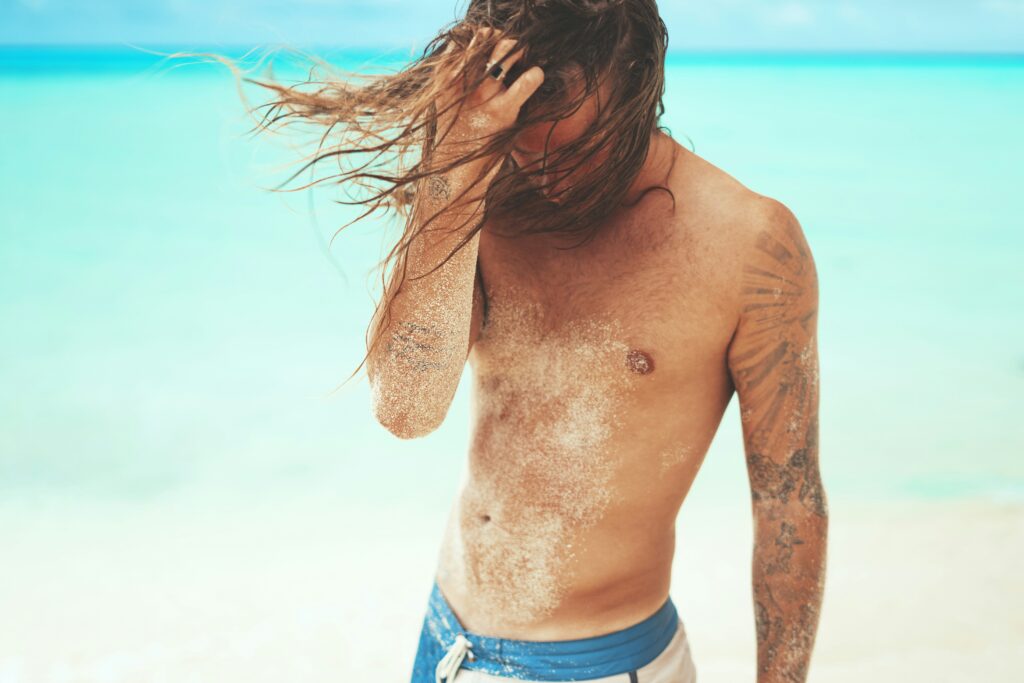

1. アスリート型|“動ける体”を目指す

Photo by Arthur Edelmans on Unsplash

体の特徴と魅力

このスタイルの最大の特徴は、機能美。

見た目の派手さよりも、「走る・跳ぶ・闘う」といった動作の中で発揮される本物の強さが宿る体だ。

脂肪が少なく、引き締まった筋肉。過度な肥大はなく、全身がバランスよく整っている。

筋肉を“見せる”ためではなく、“使う”ために鍛えられた体は、見る人にも自然な説得力を与える。

向いている人/憧れの人物像

- スポーツや格闘技に関心がある人

- 「機能する筋肉」を大切にしたい人

- 引き締まって動ける体を目指したい人

たとえば、格闘家、ラグビー選手、サッカー選手、スプリンターなどに憧れるなら、このスタイルが近い。

現代フィットネスで人気の「ファンクショナルトレーニング」や「アスレティックパフォーマンス系の筋トレ」も、この路線に含まれる。

目指すためのトレーニング

- 高重量よりもスピードやフォーム重視

- 複合関節種目(スクワット、懸垂、ベンチプレス、クリーン系など)

- スプリント、ジャンプ、サーキットトレーニング、HIITなども有効

下半身・体幹の強さが要となる。

日常動作やスポーツに直結する動きを鍛えながら、バランスよく全身を整える。

目指すための食事戦略

- 筋量の維持とパフォーマンスの維持を両立するため、高タンパク中炭水化物型

- 減量ではなく、余分な脂肪をつけずに筋肉を活かす食事設計

- トレーニング前後の栄養補給(カーボ+タンパク)を重視

食事は「筋肉のため」だけでなく「動ける状態を維持するため」にある。

スタート地点によって変わるルート

- 痩せ型の人は:まずは全身の筋力をしっかりとつける。特に脚と体幹を優先的に鍛え、動ける体の土台をつくること。

- 脂肪が多めの人は:減量と有酸素を取り入れつつ、スピードや敏捷性にフォーカスした筋トレを並行して行う。余分な脂肪が落ちれば、キレのある動きと体型が両立できる。

- 運動未経験の人は:最初は基礎動作(スクワット、プッシュアップなど)や軽いサーキットから。無理なく動ける身体を“つくりながら慣らす”。

アスリート型|まとめ

“動ける体”は見た目に派手さこそないが、生活の中でこそその真価を発揮する。

荷物を軽々と持ち上げ、全力で走れ、転ばず踏ん張れる。そんな機能性に満ちた体は、筋トレの最終形のひとつとも言える。

目指すのは、見た目より動ける実感。

筋肉を“使える状態”で持つこと。それがアスリート型の美しさだ。

2. フィジーク型|黄金比をまとう体

Photo by Total Shape on Unsplash

体の特徴と魅力

この体型のキーワードは“黄金比”。

広い肩幅、厚みのある胸、引き締まった腹筋、そして絞られたウエスト。

いわゆる“逆三角形”のシルエットが最大の魅力であり、完成度の高い見た目を追求するスタイルだ。

筋肉のサイズはもちろん重要だが、それ以上にバランスと美しさが問われる。

ステージやビーチで映える“見せる筋肉”を、計画的に育てていく。

向いている人/憧れの人物像

- ボディラインにこだわりたい人

- 美意識を持って鍛えたい人

- 「かっこいい体」を客観的に評価されたい人

コンテストでの評価基準にもなっているため、審美的な体作りを目指す人には最適。

憧れの対象としては、クリス・バムステッド(クラシック寄り)、国内のフィジーカー、筋肉系インフルエンサーなどが挙げられる。

目指すためのトレーニング

- 背中・肩・胸のアウトラインを際立たせるトレーニングが中心

- 部位別で丁寧に鍛える分割法が基本(例:胸・背中・肩・腕・脚)

- 有酸素も入れながら体脂肪率を落とす意識も必要

特に背中(広背筋)と肩(三角筋)の横幅は重要なポイント。

全体のバランスを壊さずに、必要な部位を重点的に鍛える戦略性が求められる。

目指すための食事戦略

- バルク期と減量期を使い分け、計画的に体をつくる

- 増量中でも“脂肪をつけすぎない”クリーンな食事

- 減量期はPFCバランスを調整し、筋肉を落とさず絞ることがカギ

ボディメイクにおいては、「食事の管理力=仕上がりの美しさ」と言っても過言ではない。

スタート地点によって変わるルート

- 痩せ型の人は:まずはバルク優先。特に肩・背中・胸を重点的に大きくして、土台を広げること。

- 脂肪が多めの人は:クリーンな減量からスタート。筋肉のアウトラインが見え始めた段階で、部位別強化に切り替えるとスムーズ。

どちらにしても「絞る⇄つける」の切り替えが重要であり、長期的な目線で戦略を組むことが求められる。

フィジーク型|まとめ

フィジーク型は、“筋肉の造形”を極めるスタイルだ。

トレーニングも食事も、ただ頑張るのではなく、「どう見せたいか」から逆算して設計する。

見た目へのこだわりは、決して軽視すべきものではない。

それは自分をどう在りたいか、どう表現したいかという美意識の表れでもある。

フィジーク型を目指すことは、体を通じたアートを創る行為でもあるのだ。

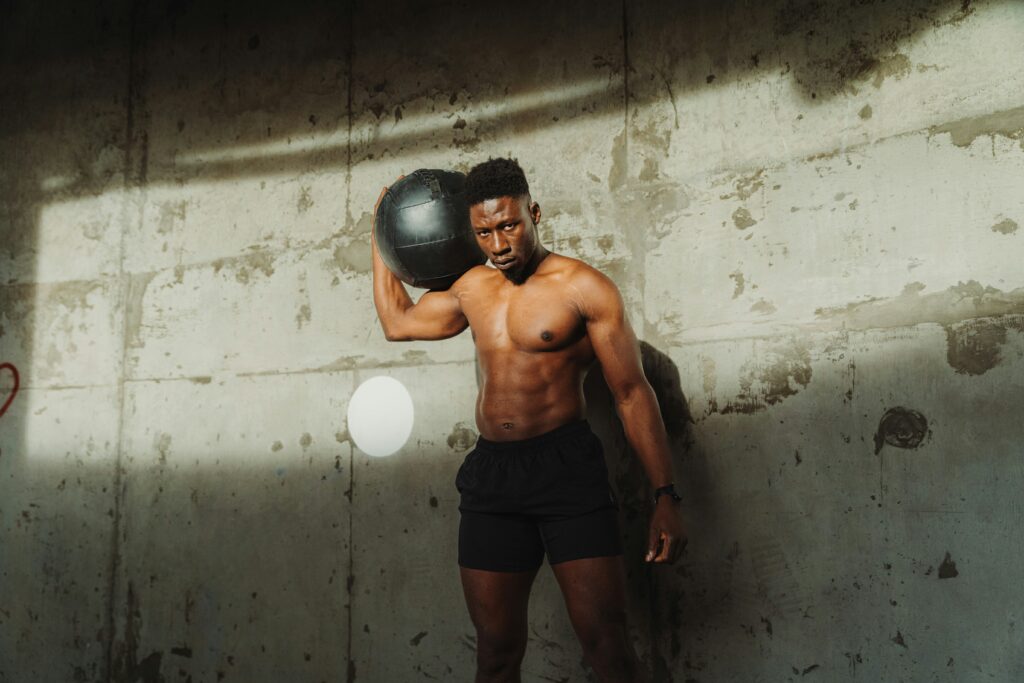

3. ボディビルダー型|圧倒する体

Photo by SAJAD RADEY on Unsplash

体の特徴と魅力

このスタイルの特徴は、とにかく“大きい”こと。

鍛え抜かれた筋肉が全身に詰まり、どの角度から見ても「強さ」と「存在感」がにじみ出る。

ただ大きいだけではない。筋肉のセパレーション、カット、厚み、そして“異常なまでの完成度”。

それらが合わさったとき、見る者を圧倒する“芸術的な肉体”が立ち上がる。

この体型は、サイズ・密度・極限の仕上がりを追求する者だけが辿り着ける領域だ。

向いている人/憧れの人物像

- 筋トレが人生の一部になっている人

- 「どこまでデカくなれるか」に魅せられている人

- コンテスト出場や究極の肉体を目標にしている人

アーノルド・シュワルツェネッガー、ビッグ・ラミー、山岸秀匡など、真のボディビルダーに憧れを抱くなら、この道に進む価値がある。

筋肉の“美”ではなく、“圧”を追い求めるスタイルだ。

目指すためのトレーニング

- 高重量×高ボリュームの圧倒的なトレーニング量

- パーツごとの細かい鍛え分け(上部・中部・下部、内側・外側など)

- 分割法が基本で、部位ごとの回復と刺激のバランスが重要

一部ではなく全身をまんべんなく巨大化させる必要があるため、計画性と反復がすべて。

刺激の“質”を高める意識も求められる。

目指すための食事戦略

- バルク期は高カロリー・高タンパク+クリーンな食材で筋肉を伸ばす

- 減量期はハードな絞り込みが求められ、摂取カロリーと代謝のせめぎ合い

- サプリメントの活用も必須レベル(プロテイン、クレアチン、EAAなど)

この体を目指すには、食事もまたトレーニングの一部だと捉える必要がある。

スタート地点によって変わるルート

- 痩せ型の人は:とにかく“食べて、重いものを挙げる”ことから始まる。筋量を伸ばす時期を1〜2年単位で考える。

- 脂肪が多めの人は:減量しながらも筋肉量を保つ“ボディメイク型のトレーニング”で徐々に基礎を築く。焦らず、まずは筋肉の存在感を引き出すところから。

いずれにしても、長期戦覚悟のアプローチになる。日々の積み重ねと忍耐力が試される世界だ。

ボディビルダー型|まとめ

この体を目指すことは、筋トレに人生を賭けるようなものだ。

日常生活のあらゆる選択が「筋肉のため」になる。時間、食事、休養、すべてを筋肉に捧げる日々。

だからこそ、体に宿る筋肉は“結果”ではなく、“生き方”そのもの。

圧倒的な体は、言葉より雄弁に、男の覚悟を語る。

4. モデル・細マッチョ型|軽やかに鍛える体

Photo by Marvin Meyer on Unsplash

体の特徴と魅力

この体型の魅力は、「軽さ」と「輪郭」だ。

脂肪が少なく、輪郭のはっきりした筋肉が体にうっすらと浮かぶ。

しかしゴツすぎず、服を着ても映える、脱いでも説得力のある体。それがこのスタイルの強みである。

筋量よりも全体のシルエットやバランスが重視される。

とにかく“ちょうどいい”、そんな言葉が似合う体型だ。

向いている人/憧れの人物像

- モデル、俳優、K-POPアイドルのような体に憧れる人

- 服をおしゃれに着こなしたい人

- 無理なく続けられるスタイルを作りたい人

「筋トレはしたいけど、ムキムキにはなりたくない」

そう思っている人にこそ、このスタイルは最適だ。

目指すためのトレーニング

- 基本は全身をまんべんなく鍛えるメニュー(自重トレでもOK)

- 高重量よりもフォーム・回数・テンポ重視

- 有酸素運動との相性も良く、体脂肪をコントロールしやすい

ベースとしては筋トレ初心者向けの王道種目(スクワット、プッシュアップ、懸垂など)を軸にしつつ、体型維持が目的のメニューに調整していく。

目指すための食事戦略

- 体脂肪をためない食習慣の確立が最重要

- 過剰に食べず、タンパク質と野菜をベースにした“整った食事”

- たくさん食べて大きくなるより、「無駄なく維持する」方向性

極端なバルクアップや減量は不要だが、体脂肪率を10〜15%程度にキープする意識は必要。

スタート地点によって変わるルート

- 痩せ型の人は:食事量をやや増やしつつ、全身の筋肉に少し厚みを持たせる。無理に“増量”せず、体重はゆるやかに上げるのがコツ。

- 脂肪が多めの人は:有酸素と筋トレを並行して取り入れ、体脂肪率を落とす。筋肉がうっすら見えるだけで、印象は大きく変わる。

この体型に必要なのは、“目立たない努力”を積み上げることだ。

モデル・細マッチョ型|まとめ

モデル・細マッチョ型は、“なにげなく整っている”という美しさを持っている。

そのさりげなさの裏にあるのは、日々の節制と丁寧な習慣だ。

筋トレは、大きくなるためだけのものじゃない。

この体型が示しているのは、筋肉も、美も、引き算で作れるということだ。

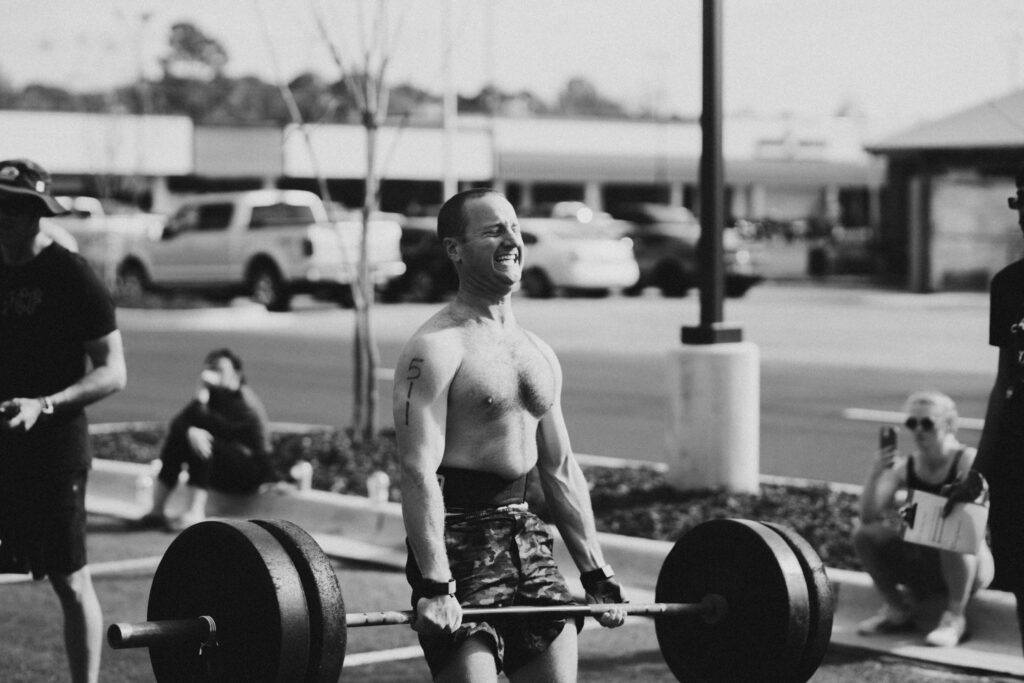

5. 競技型(リフター型)|力に特化した体

Photo by Corey Young on Unsplash

体の特徴と魅力

この体型は、何よりも“出力”を重視する。

どれだけ重いものを挙げられるか。どれだけ正確に力を伝えられるか。

それがすべてであり、見た目ではなく「記録」が評価基準だ。

競技レベルに応じて体型は様々だが、共通しているのは「動作効率に最適化された肉体」。

柔軟性・安定性・爆発力を備えた、実戦仕様のパワー体型である。

向いている人/憧れの人物像

- 重量を伸ばすことにやりがいを感じる人

- パワーリフターやウェイトリフターに憧れる人

- 記録や競技に目標を持ちたい人

「デッドリフトで200kgを挙げたい」

「スナッチやクリーン&ジャークを極めたい」

そんな目的があるなら、このスタイルはしっくりくるはずだ。

目指すためのトレーニング

- 神経系の出力を高める低回数・高重量のプログラム

- フォーム練習を重ねる“競技的トレーニング”(特にオリンピックリフティング)

- 可動域・安定性・補助種目の精密な設計も不可欠

スクワット・デッドリフト・ベンチプレスなどのビッグ3を軸に、

“力をどう出すか”に徹底的に向き合う。

目指すための食事戦略

- 筋量よりもパフォーマンス維持のためのエネルギー補給

- 増量は無理にせず、階級や動きやすさと相談しながら体重管理

- 競技日程やトレーニング強度に合わせた柔軟な食事設計が求められる

このスタイルでは、食事は「筋肉のため」よりも「記録のため」に存在する。

スタート地点によって変わるルート

- 痩せ型の人は:まずは“動作を覚えること”から。フォーム練習と食事による体重増加で安定感を高める。

- 脂肪が多めの人は:一気に絞らず、競技パフォーマンスを落とさない範囲で少しずつ体を動かし、使える筋肉に変えていく。

見た目にとらわれず、記録を追う覚悟があるかどうかがこのスタイルの前提となる。

競技型(リフター型)|まとめ

競技型の体は、ある意味で最もストイックだ。

筋肉の形も脂肪の有無も関係ない。ただ「どれだけ力を出せるか」。

その一点に、日々のトレーニングと食事が向かっていく。

記録という明確な目標があるからこそ、体は磨かれ続ける。

他人にどう見られるかではなく、自分がどう“強く”なったかを問う体型である。

6. ウェルネス型|整える体

Photo by Michael DeMoya on Unsplash

体の特徴と魅力

この体型は、“調子がいい”をつくることが目的だ。

派手な筋肉や目立つアウトラインではなく、呼吸の深さ、睡眠の質、朝の目覚めの軽さ、姿勢の美しさ…。

そういった日常の“感覚”にこそ、この体型の価値がある。

いわば、見た目のためではなく、人生の土台としての身体を整えるスタイル。

気づけばお腹が凹み、肌ツヤも良くなり、疲れにくくなる。

そんな“静かな変化”が、最大の成果となる。

向いている人/憧れの人物像

- 健康の不調をきっかけに筋トレを始めた人

- 姿勢や肩こり、疲れやすさなどに悩んでいる人

- 無理なく、でも本質的に自分を変えたい人

理学療法士や機能改善系のトレーナー、ウェルネス志向のインフルエンサーに惹かれるなら、このスタイルはしっくりくる。

筋肉は“戦うための鎧”ではなく、“自分を整えるための支え”となる。

目指すためのトレーニング

- 筋トレは“目的”ではなく“手段”として活用

- 体幹トレーニング、正しいフォームでの自重種目が基本

- 柔軟性や可動域を整えるストレッチ・モビリティワークも重視

「今日は何キロ挙げたか」ではなく、「今日は身体がどう動いたか」が成果になる。

筋トレはもちろん行うが、量より質、重量より意識の世界だ。

目指すための食事戦略

- 栄養バランスを重視し、加工品を減らして“整った内臓”を育てる

- 過度な糖質制限や極端な食事は行わず、持続可能な“整食”を目指す

- 消化力、睡眠、肌・便通など「体の声」に敏感になるのが鍵

目的はダイエットではなく、“体調の土台”をつくること。

その結果として、自然と見た目にも変化が現れる。

スタート地点によって変わるルート

- 生活習慣が乱れている人は:まずは“朝の光・食事・睡眠”の3点を整えるところから。体調が整うだけで、動きたくなる体に変わってくる。

- 姿勢や不調がある人は:いきなり筋トレよりも、ストレッチや体の使い方を整えることから始める。土台が整えば、自然と鍛えられる体になる。

体調・可動域・呼吸・生活のリズム。これらすべてが“あなたの今”を表している。

ウェルネス型|まとめ

ウェルネス型は、最も地味で、最も深い体型かもしれない。

それは「何かのために鍛える」のではなく、「自分と向き合うために整える」行為。

日々の調子が整い、毎日がすこしずつ楽になる。

その先に、あなたらしい美しさと強さが育っていく。

まとめ

筋トレは、ただ筋肉を増やすためのものじゃない。

どんな体で生きていきたいか。どう在りたいか。

それを形にしていく、ひとつの“デザイン手段”だ。

人によって目指す体は違う。

圧倒的な筋量を追い求める者もいれば、整った姿勢や心地よい体調を目指す人もいる。

動ける体。見せる体。服をかっこよく着る体。疲れにくい体。

どれが正解でも間違いでもなく、すべては自分の“理想”から始まる。

そして理想が定まれば、努力はブレなくなる。

今日のトレーニングにも、食事にも、休養にも意味が宿る。

そうして積み上がった日々が、やがてあなた自身を語る体になる。

まずは、自分の地図を描こう。

そこからすべてが始まる。

NEXT STEP