その「ゼロ」、本当にゼロ?

「ゼロカロリー」「糖質ゼロ」

この言葉に、どれだけ安心させられてきただろうか。

減量中、何かを口にするとき、

ふと目に入る「ゼロ」の文字。

「これなら大丈夫」と、つい手が伸びる。

だがその“ゼロ”、本当にゼロなのだろうか?

ゼロ食品の身近さと魅力

「ゼロ食品」と聞いて、思い浮かぶものはあるだろうか。

ゼロカロリーの炭酸飲料、糖質ゼロのチョコ、ノンオイルのドレッシング……

今やスーパーやコンビニには、“ゼロ”を冠した商品がずらりと並ぶ。

特に減量中の人にとって、「罪悪感なく食べられる」その響きは強力だ。

我慢が続く食生活の中で、“ご褒美”のような役割を果たしてくれるゼロ食品。

数字を見れば安心できる。そんな存在になっている。

けれど、そこで一度立ち止まって考えてみてほしい。

“ゼロ”と表示されていても、それは本当にゼロなのだろうか?

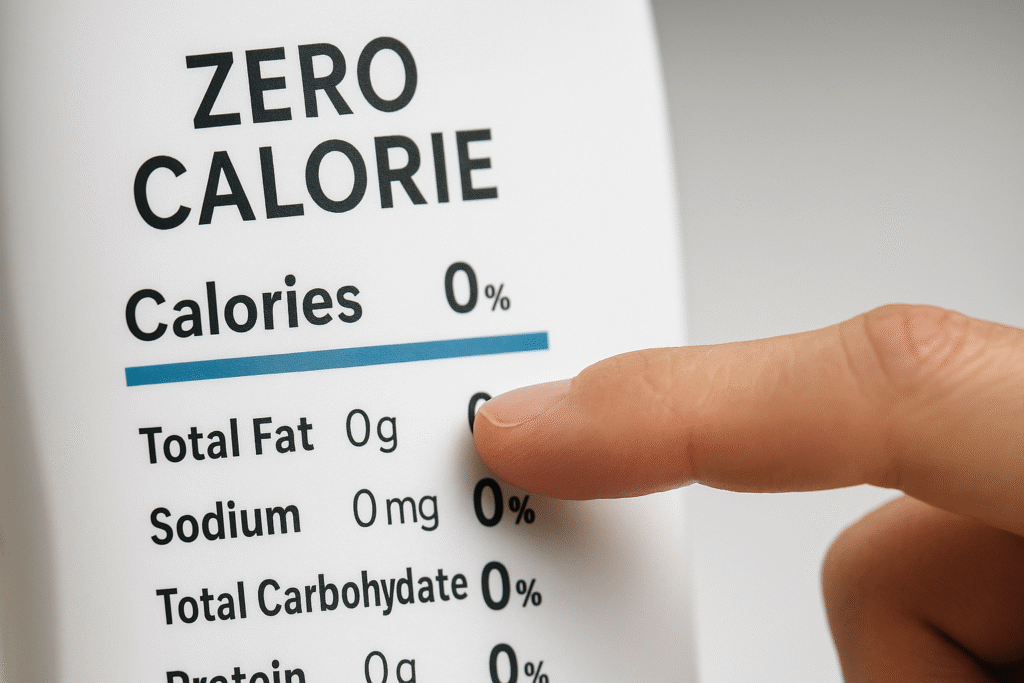

ゼロの定義と、その抜け穴

「ゼロカロリー」と書いてあれば、当然カロリーはゼロ。

「糖質ゼロ」とあれば、糖質もゼロ。

……そう思ってしまいがちだが、実は少し違う。

日本の食品表示ルールでは、

- 100mlあたり5kcal未満 →「ゼロカロリー」と表示OK

- 100gあたり0.5g未満の糖質 →「糖質ゼロ」と表示OK

つまり、“ゼロ”と書かれていても、実際には「少しだけ含まれている」ことが認められている。

さらに、「1本(500ml)」を飲めば、実際には数十キロカロリーになることもある。

これを1日1本、1週間、1ヶ月……と積み重ねれば、想像以上の差になる。

「数字のトリック」とまでは言わないが、

“ゼロ”という言葉の印象と実態の間にギャップがあるのは確かだ。

ゼロの裏側にあるもの

Photo by Ticka Kao on Unsplash

では、カロリーや糖質を抑えるために、ゼロ食品には何が使われているのか。

答えはシンプルだ。

人工甘味料や加工油脂、添加物など、ゼロに見せるための“工夫”が詰め込まれている。

たとえば:

- 甘さの正体は人工甘味料(アスパルテーム、スクラロース、アセスルファムKなど)

→ 詳しくは 人工甘味料|ゼロカロリーの甘い罠 を参照 - 口当たりや風味を補うための加工油脂やリン酸塩

→ 加工油脂、リン酸塩 にも注意 - 見た目や香りをよくするための香料・着色料

→ 着色料・香料 の記事も参考に

もちろん、これらの成分すべてが直ちに害になるわけではない。

だが、「数字をゼロに見せるために何を使っているか?」という視点を持つことで、選び方は変わってくる。

整える視点で、ゼロを見る

Photo by Gareth Hubbard on Unsplash

「数字が小さい=身体にいい」とは限らない。

ゼロ食品は、たしかに減量中の“心の逃げ場”になることもある。

だが、それが本当に体を整えてくれる選択か?と問えば、考える余地はある。

- 原材料表示をきちんと見る

- “ゼロ”という言葉だけで判断しない

- どうしても摂るなら、量と頻度をコントロールする

この3つを意識するだけで、選択の質は変わってくる。

減量中でも、健康的な食生活を続けたい。

そう思うなら、「数字」ではなく「中身」に目を向けること。

それが結果的に、心と体の両方を整えてくれる。

NEXT STEP