長持ちは、本当にあなたの味方か?

その食品、なぜそんなに日持ちする?

あなたが今日手に取ったお弁当やパン、どのくらい日持ちするだろうか。

「助かる」と感じるその便利さの裏には、“保存料”という見えない存在が潜んでいる。

一見すると、健康への影響はなさそうに思える。だが、体づくりやコンディションを整えるうえでは、見過ごせない要素になってくる。

保存料とは?|腐敗を防ぐ「人工の盾」

Photo by Summer Rune on Unsplash

保存料とは、食品が腐ったりカビたりするのを防ぐために使われる添加物のことだ。

長期間の保存を可能にし、衛生的な状態を保つ役割を果たしている。

確かにそれは“安全のため”でもある。だが一方で、「常温で1ヶ月保つサンドイッチ」や「やけに長持ちする惣菜」など、過剰ともいえる保存が可能になる背景には、それ相応の“強い成分”が含まれているケースがある。

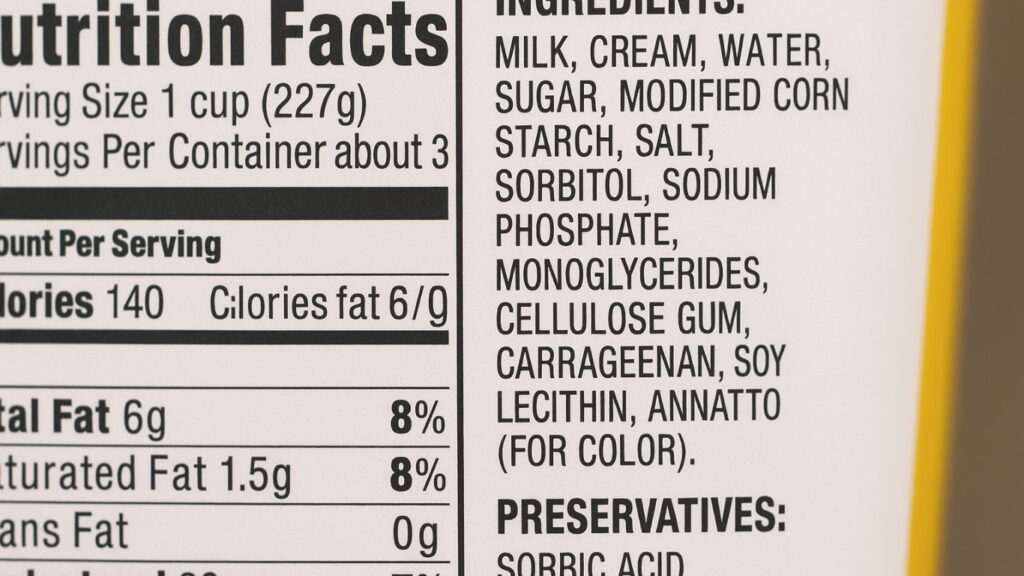

なぜ避けたいのか?|体への蓄積と影響

Photo by Dan Cristian Pădureț on Unsplash

一部の保存料は、過剰摂取や長期的な摂取によって、体に負担をかける可能性があるとされている。

代表的なものには以下のようなものがある:

- ソルビン酸(カビや酵母の発育抑制)

- パラオキシ安息香酸(パラベン)(防腐力が強く、化粧品にも使用)

- 安息香酸ナトリウム(ジュースや清涼飲料水に)

- 亜硝酸ナトリウム(ハムやソーセージの色味維持と殺菌)

- プロピオン酸(パンなどの防カビ)

これらは微量であれば安全とされているものの、トレーニーのように「日常的に体に入れるもの」を意識する人にとっては、積み重なる影響を軽視できない。アレルギー反応や腸内環境への影響を示す研究もある。

もちろん、ほとんどの保存料は「この量までなら安全」と定められている。だが、実際の食生活では複数の保存料を日々積み重ねて摂ることが多く、その複合的・長期的な影響までは完全に解明されていないのが現状だ。

具体例と見分け方|食品表示で見抜く

保存料は、食品表示ラベルである程度見抜くことができる。

- キーワード:「○○酸」「ナトリウム」「パラベン」「保存料(●●)」

- よく使われる食品例:

ハム・ベーコン・ソーセージ(亜硝酸Na)

菓子パン・惣菜パン(ソルビン酸K)

清涼飲料水(安息香酸Na)

タルタルソースやドレッシング(パラベン類)

特に注意したいのは、“やけに賞味期限が長い加工品”。保存料が使われている可能性が高い。

どう付き合うか?|完全カットより、頻度を下げる

保存料を完全に避けるのは、現代の食環境ではほぼ不可能に近い。

だからこそ、“毎日の習慣にしない”ことがポイントになる。

- 長持ちする食品をまとめ買いしすぎない

- 加工度の低い素材(生野菜・生肉など)を基本にする

- 「保存料不使用」と書かれていても裏面の表示を見る習慣を持つ

このような小さな選択の積み重ねが、1ヶ月後、半年後の体調に差を生む。

保存料を使わない工夫|自然な方法もある

Photo by Aysegul Yahsi on Unsplash

保存=化学物質だけではない。実は昔ながらの知恵や技術を活かす方法も多い。

- 冷凍保存や真空パック:菌の活動を抑えられる

- お酢や塩での保存(ピクルスや漬物):自然の防腐効果

- 製造日が記載されているもの(作り置き惣菜など):鮮度管理がしやすい

- 冷蔵・冷凍前提の商品(スーパーのお惣菜など):常温保存を前提としないため、保存料が少ない傾向

これらを意識するだけで、“なんとなく”保存料に頼っていた生活から一歩抜け出せる。

まとめ

Photo by Amit Rana on Unsplash

保存料はすべてが悪ではない。

けれど、体にとって“不要なもの”であることは確かだ。

選ぶときに大切なのは、「完全排除」ではなく「整える」視点。

自分の食生活の中で、知らず知らずのうちに蓄積されていたものを、少しずつ見直していこう。

NEXT STEP