──“理由の変化”が映す、時代と人の価値観

筋トレは「理由の文化」だ。

かつては神のため、国家のために鍛えた。

やがて見せるために鍛え、いま私たちは「自分のために」鍛えている。

同じトレーニングでも、そこに込められる意味は時代ごとに変わってきた。

この記事では、その変遷を辿りながら、「今、自分はなぜ鍛えているのか?」という問いに向き合ってみたい。

1. 古代〜中世:神と秩序のために鍛える

Photo by Javier Rincon on Unsplash

古代ギリシャやローマの英雄たちは、

筋肉を「神性」や「理想の秩序」と結びつけていた。

「正しい魂は、正しい肉体に宿る」

──そんな思想のもと、肉体を鍛えることは、

信仰・倫理・国家の在り方そのものと深くつながっていた。

筋肉は力の象徴でありながらも、道徳や規律の体現だった。

2. 国家と戦争のために鍛える(近世〜20世紀初頭)

Photo by The Huron County Museum & Historic Gaol on Unsplash

近代に入ると、鍛える理由は「国を守る」へと変わっていく。

ナポレオンの時代、若者の体力はそのまま国力とされ、

ドイツではターンフェライン(体操クラブ)、スウェーデンではスウェディッシュ・ジムナスティクスが制度として広がった。

この時代、筋トレは個人の自由ではなく、国家の秩序だった。

3. 近代:見せるため、勝つために鍛える

Photo by Corey Young on Unsplash

産業革命以降、肉体を動かす必要性が減った社会で、

トレーニングは「選ぶ行為」になっていく。

19世紀末に現れたユージン・サンドウは、

筋肉を“魅せる文化”として確立し、ボディビルが誕生。

筋肉はアートであり、競技であり、ビジネスでもある。

鍛える理由は、「勝つ」「魅せる」「目立つ」へと変化していった。

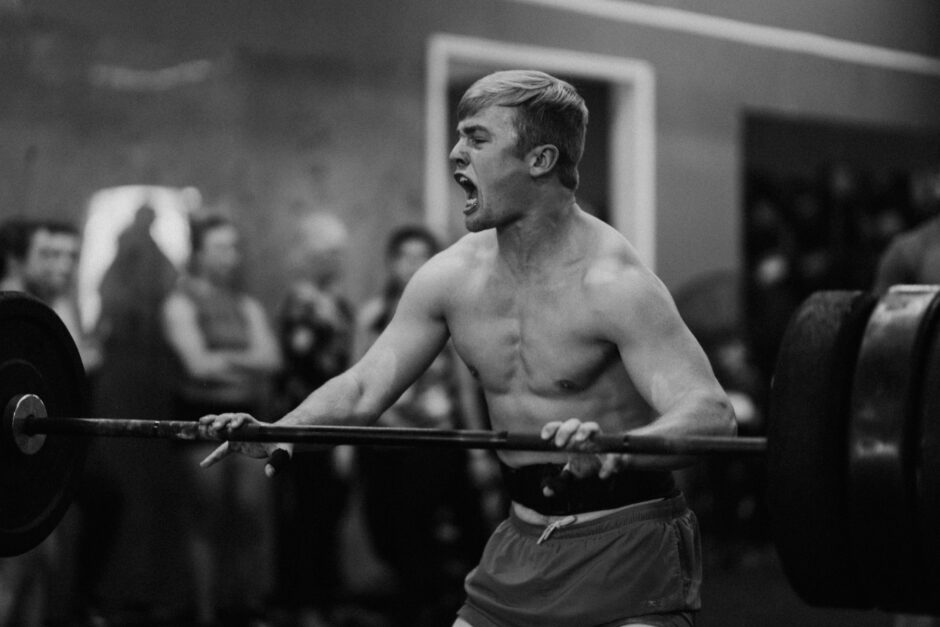

4. 現代:自分のために鍛える時代へ

Photo by Corey Young on Unsplash

現代の筋トレは、さらに内面に近づいている。

・健康を守るため

・老いに抗うため

・ストレスを減らすため

・理想の自分に近づくため

筋トレは、他人に見せるものではなく、

“自分と向き合う時間”になった。

SNSの影響で「見せる要素」は残りつつも、

多くの人が、整える・支える・続ける目的で体を動かしている。

筋トレは、自己管理であり、自信をつくり、静けさの中で“自分に戻る時間”にもなっている。

鍛えることは、忙しさやノイズに飲まれがちな日常の中で、

「自分の在り方を整える行為」になった。

まとめ

Photo by Farhang Kokabian on Unsplash

筋トレを始める理由は、人それぞれだ。

でも、その背景には、必ず“価値観”がある。

・誰かのために

・勝つために

・自分のために

どの理由も、間違いではない。

大切なのは、“今の自分”が何のために鍛えているのかを問い続けること。

迷ったとき、揺らいだとき、

この問いが、自分の芯をつくってくれる。

そしてその芯が、人生を整えていく。

NEXT STEP