なぜ私たちは、太りやすくなったのか──その答えは進化と社会の中にある。

時代が変われば、「太ること」の意味も変わる。

昔は豊かさや権力の象徴だった体型が、今では生活習慣病のリスクとして語られるようになった。

では、なぜ私たちは太りやすくなったのか。

答えは、進化の仕組みと社会の変化の積み重ねにある。

飢餓と向き合ってきた祖先にとって、脂肪は生き延びるための武器だった。

農耕や文明が進むと、ふくよかな体は権力や繁栄の象徴になった。

そして産業革命では大量生産と加工食品の普及が進み、人類は「カロリー過多」の時代へ。20世紀後半には、肥満が医学的に“病気”として扱われ始めた。

現代の日本や欧米では、肥満率の上昇がはっきりと数字に表れている。

もはや肥満は個人の意思や努力だけで説明できるものではなく、社会全体がつくり出す“時代の現象”と言える。

だからこそ今、私たちは「太ることの意味」を歴史からもう一度見直す必要がある。

その背景を知れば、痩せることも鍛えることも、単なる習慣ではなく「時代に応じた選択」だと見えてくる。

飢餓の時代|太ること=豊かさ・権力の象徴

Photo by Ryan Du on Unsplash

人類の歴史の大半は、食べられるかどうかが常に不安定な時代だった。

狩猟採集の生活では獲物が取れるかどうかは運次第。農耕が始まっても、天候不順や飢饉で食料不足はたびたび起きていた。

そんな中で脂肪は、生き延びるための備えだった。食べられるときにため込んで、飢えに耐える。人類はそうやって進化してきた。

文化の面でも「ふくよかさ」は特別な意味を持った。

旧石器時代のヴィーナス像は丸みを帯びた体を強調し、豊かさや生命力の象徴として祀られている。古代エジプトの壁画やルネサンス期の絵画でも、ふっくらした体型は理想として描かれた。

社会的にも、太っていられることは「食に困らない立場」の証だった。庶民が飢えに苦しむ中、ふくよかな体は富や権力を持つ人だけが得られるステータスだった。

当時の世界では、太っていることは弱さではなく、むしろ「生き残る力」を示すサインだった。

産業革命と食の変化|加工食品・糖質の爆発的普及

Photo by Museums Victoria on Unsplash

18〜19世紀、産業革命は人々の暮らしを大きく変えた。

その中でも大きな転換点になったのが「食」だ。

小麦や砂糖が大量に生産され、都市部でも手に入りやすくなった。保存がきく加工食品も広まり、食べ物は「足りないもの」から「あり余るもの」へと変わっていった。

一方で、精製された炭水化物や砂糖、油脂に偏ることで、新しい問題も生まれた。

栄養の質よりもカロリーの多さに支配される食生活。味や利便性は満たされるが、体に必要なビタミンやミネラルは不足しやすくなった。

都市化が進み、肉体労働が減ったことも拍車をかけた。

エネルギーを消費する場面が少ないのに、手軽で高カロリーな食品はどんどん増えていく。

砂糖入りの紅茶や白いパンを食べることが「近代的」で「裕福」の象徴だった時代。

その裏で、人類は「太りやすい社会」への道を歩み始めていた。

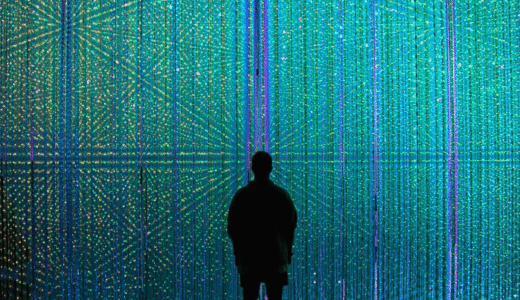

現代|太ってしまう社会の中でどう生きるか

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

いま私たちが向き合っているのは、飢餓ではなく「過食の罠」だ。

コンビニやファストフードは24時間いつでも手に入り、スマホ一つで食べ物が届く。動かなくても暮らせる社会が整ったことで、エネルギーを消費する場面はますます減っている。

さらに現代の食品は、人の欲求を強く刺激するようにつくられている。

砂糖や脂肪は脳の快楽物質を引き出し、食べれば食べるほど「もっと欲しい」と思わせる。食欲はもはや意思の問題だけでコントロールできるものではなくなった。

数字を見ても、その影響ははっきりしている。

WHO(世界保健機関)は「肥満は21世紀最大の公衆衛生課題」と警告しているし、日本でも欧米でも肥満率は年々上昇している。

太ることは、もはや個人の弱さの問題ではない。

便利さやストレス、そしてカロリー過多の環境が整った社会に生きている以上、誰にでも起こりうる現象だ。

では、この環境で私たちはどう生きるか。

痩せ続けること、健康を保ち続けることは簡単ではない。だからこそ「自分で選び取る力」が問われている。

肥満と医学の歴史|病気として扱われ始めた時代

肥満が「病気」として語られるようになったのは、そう昔のことではない。

19世紀後半、統計学や内科学が発展し始めた頃からだ。

それまでは、ふくよかさは豊かさや健康の証とされることも多かった。けれど、工業化と都市化によって肥満が一般市民にも広がると、「ただの体型」では済まなくなった。

こうして肥満は、見た目の印象ではなく「健康リスク」として明確に捉えられるようになった。

20世紀には体格指数(BMI)が登場し、肥満は数値で判断される時代に入った。

見た目の印象や社会的な意味合いだけでなく、医学的なデータが「肥満=健康問題」という視点を強めていったのだ。

日本と欧米の違い|戦後の食生活と肥満率の変化

肥満の歴史をたどると、日本と欧米では歩んできた道が少し違う。

欧米では産業革命以降、早い段階から高カロリーな食環境が広がり、肥満率も急上昇した。今ではアメリカを中心に、成人の3人に1人以上が肥満とされている。

一方、日本は戦後まで飢餓や栄養不足に苦しんだ国だ。

米を中心とした食生活から、パンや肉、油を多く使う食生活へとシフトしたのは高度経済成長期以降。便利な食品や外食文化が広がるのもこの時期だ。

その結果、日本の肥満率は欧米ほど高くはないが、確実に右肩上がり。特に子どもや若い世代の肥満は増えており、生活習慣病のリスクが将来に影を落としている。

この違いは、単なる食文化の差だけではない。

戦後の急激な変化と、現代の「動かなくても生きられる社会」が重なったことで、日本もまた“太りやすい時代”に突入しているのだ。

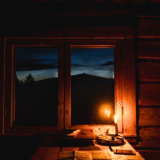

まとめ

Photo by Dirk Erasmus on Unsplash

トレーニングは、進化に逆らう行為かもしれない。

飽食と運動不足が当たり前になった時代に、あえて体を動かし、制限をかける。

それはただ痩せるためではなく、「どう生きたいか」を自分で選び直す行動だ。

太ることの意味が時代ごとに変わってきたように、鍛えることの価値もまた、現代ならではの形を持っている。

食べすぎる社会で「鍛える」という選択をする。

それは、体を整えるだけでなく、生き方そのものを示すことでもある。

ジムに通うこと、食事を見直すこと。

その小さな積み重ねが、生き方を変えていく。

NEXT STEP