集中できる人は、集中しやすい環境を整えている人。

集中できる人は、集中しやすい環境を整えている人だ。

トレーニーにとって、集中力は筋肉と同じくらい大切である。

セットに入る直前の緊張感。重量を前にしたときの張りつめた意識。

あの「全集中」の感覚を、日常の仕事や勉強にも持ち込めたらどうだろう。

一つひとつのトレーニングが効率よく積み重なるように、日常の行動も質が一段と高まるはずだ。

集中力は、生まれつきの才能ではない。気分ややる気に左右されるものでもない。

神経科学的にも集中は「注意の資源」をどこに配分するかで決まり、環境や習慣でその資源を守ることができる。

つまり、筋肉と同じで鍛えられる力なのだ。

この記事では、集中力を高める5つの工夫を紹介する。

どれもシンプルで、今日から取り入れられるものばかりだ。

自分に合うものを選び、集中の仕組みを生活に組み込んでみよう。

1. 朝の集中スイッチを定番化する

朝は、一日の集中力を決めるゴールデンタイムだ。

ここでどう過ごすかが、その日一日のパフォーマンスを左右する。

筋トレにウォームアップが欠かせないように、脳と神経にも“立ち上げの儀式”が必要になる。

決まった流れを繰り返すことで、脳は「今から集中モードに入る」と学習する。

たとえば次のような習慣だ。

- 水を一杯:体内の水分不足を補い、血流を回して脳を目覚めさせる

- 日光を浴びる:体内時計をリセットし、セロトニン分泌を促す

- 軽いストレッチや散歩:交感神経を刺激して活動モードに切り替える

- カフェインは朝食後に:血糖値を安定させつつ集中を後押しする

大切なのは「順番を決めて毎日同じ流れで行うこと」。

プレワークアウトを飲むと自然にスイッチが入るように、朝のルーティンも“集中の合図”になる。

朝の定番化したスイッチがあれば、迷うことなく一日のスタートから集中に入れる。

2. 脳のパフォーマンスを支える集中メシ

集中は気合や根性では続かない。

血糖値と栄養の安定こそが、脳の働きを決める。

脳は全身の中でもっとも多くブドウ糖を使う器官だ。

血糖値が乱れると集中は切れ、眠気やイライラがやってくる。逆に、安定したエネルギー供給があれば、長時間でも頭をクリアに保てる。

食事の工夫はシンプルだ。

- 朝:軽めで安定。オートミール+卵など消化に負担をかけないメニュー

- 昼:血糖値を急に上げない。玄米や全粒パンでゆるやかにエネルギー補給

- 間食:少量で補給。ナッツや高カカオチョコで血糖値を支えつつ脳に燃料を

- 夜:消化を軽く。タンパク質+野菜で眠りを妨げないようにする

ポイントは「血糖値を乱高下させないこと」。

特に昼食で炭水化物を一気に取りすぎると、午後の集中が一気に落ちる。

ナッツに含まれるマグネシウムやチョコのポリフェノールは神経の働きを助ける。食材の選び方ひとつで、頭のキレは大きく変わる。

トレーニーにとって、食事は筋肉の燃料であると同時に、脳のパフォーマンスを支える基盤でもある。

「食べ方」で集中力を設計する。それが、日常を戦い抜くエネルギーになる。

3. スマホとの距離を意図的に整える

集中の最大の敵は、手元にある小さなスクリーンだ。

通知音ひとつ、SNSのチラ見ひとつで、脳は一瞬にして別の方向へ引きずられる。

心理学では「注意残存効果」と呼ばれる。

たとえ数秒スマホを見ただけでも、意識の一部がその情報に残り、完全に集中に戻るには10〜15分かかると言われている。

つまり“ちょっと見ただけ”が、一日の生産性を大きく削っているのだ。

だからこそ、自分なりのルールでスマホとの距離を管理する必要がある。

- 作業に入る前に機内モードにする

- 25分集中+5分休憩のリズム(ポモドーロ・テクニック)を使う

- SNSや動画は夜だけと決めておく

スマホを遠ざける理由はシンプルだ。

自分の注意を守るためである。

トレーニーにとって、集中を乱すものを遠ざけるのはジムでも同じ。

余計な雑音を排除し、重量に向き合う。

日常でもそれを徹底できれば、集中力は格段に研ぎ澄まされる。

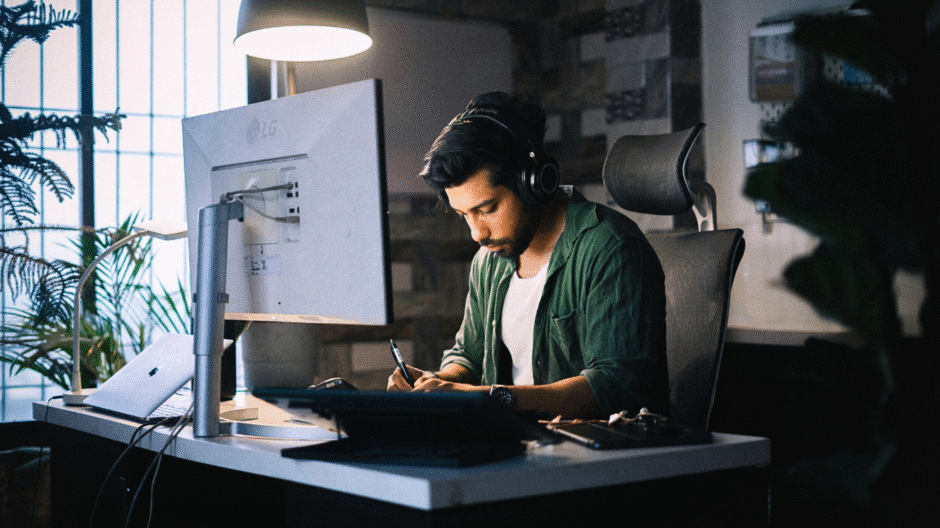

4. 集中できる環境デザインをつくる

Photo by Nubelson Fernandes on Unsplash

集中は意志の強さではなく、環境の設計で決まる。

ジムに行けば音楽や鏡、器具が整っていて自然にトレーニングモードに入れるように、日常でも集中専用の環境をつくることができる。

環境を整える具体的な工夫はこうだ。

- 音:Lo-fiや自然音を流す、あるいはノイズキャンセリングイヤホンで外部の雑音を遮る

- 視界:机の上には「今やること」だけを置き、余計な書類やモノは排除する

- 香り:レモンやローズマリーなど覚醒度を高める香りを活用する

- 光:自然光やデスクライトを工夫し、脳に「活動の時間だ」と伝える

脳は環境に強く反応する器官だ。

「この場所に座ったら集中する」と条件づけられた環境をつくれば、意識せずとも集中モードに入りやすくなる。

トレーニーがジムの空気を吸った瞬間に気合が入るように、自分の作業環境も“集中のジム”にしてしまえばいい。

5. 睡眠で集中の土台を整える

集中力は、その日の夜に仕込まれている。

脳も筋肉と同じで、深い休息があってこそ翌日に力を発揮できる。

研究では、深い睡眠中に脳内の「グリア細胞」が老廃物を掃除することがわかっている。

この働きによって神経伝達がスムーズになり、翌日の判断力や集中力が整う。

逆に眠りが浅いと、集中すべき場面で頭がぼんやりし、筋トレで言えば疲労を残したままセットに入るような状態になってしまう。

睡眠の質を高めるための工夫はシンプルだ。

- 就寝90分前にはデバイスを手放す

- 間接照明+アロマ+軽い読書でリラックス

- 翌日のToDoを紙に書き出して、脳を空っぽにする

夜の習慣は、翌日の集中をつくる“仕込み時間”だ。

プロテインや栄養を補給して筋肉の回復を助けるように、睡眠環境を整えることで脳の回復も最大化できる。

深い眠りがあるかどうか。それが、翌日の集中力の差になる。

まとめ|集中力も鍛えられる

集中力は、意志の強さや一時的な気合ではなく、習慣と環境によって整えられる。

朝のルーティンでスイッチを入れ、食事で脳に燃料を届け、スマホとの距離をコントロールする。

さらに環境を集中専用にデザインし、深い眠りで翌日の土台を仕込む。

どれも小さな行動だが、積み重なれば「全集中の生活」は確実に形になる。

筋肉を鍛えるように、集中力もまた日々の習慣で鍛えられる。

集中できる人は特別ではない。整えることで、誰でもその力を発揮できる。

NEXT STEP