やめることは、我慢ではなく再設計。行動科学で整える、新しい習慣のつくり方。

夜更かし、スマホのダラ見、つい食べすぎる夜食。

やめたいと思っても、また繰り返してしまう。

気づけば一日の終わりに、同じ後悔をしている。

でも、それは意志が弱いからではない。

悪習とは、脳が省エネモードで動いている状態だ。

人間の脳は、慣れた行動を自動化しようとする。

だからこそ、悪い習慣ほど抜け出しづらい。

意志ではなく、仕組みで変える。

この記事では、心理学と日常設計の視点から、

悪習を断ち、日常を整えていく方法を整理していく。

悪習を断てない理由

悪習を断つには、まずなぜ続くのかを知ることが先だ。

悪習の根には、いくつかの共通点がある。

- 報酬系の働き

人は快感を感じた行動をもう一度繰り返す。SNS通知、甘いもの、アルコールなどは脳内でドーパミンを放出し、心地よい記憶を残す。 - トリガー(きっかけ)の固定化

特定の時間、場所、気分がスイッチになっている。夜になると、ストレスがたまると、一人になると、行動が自動的に起こる。 - 意志決定の疲労

一日は選択の連続だ。夜になるほど判断力は落ち、誘惑に流されやすくなる。

やめられないのは怠けているからではない。

それは、脳がそう設計されているからだ。

悪習を断つ5つの実践法

やめることは、戦うことではない。

仕組みをすり替えることで、自然と行動は変わっていく。

1. トリガーを断つ(環境設計)

悪習の多くは、環境がつくっている。スマホを寝室に持ち込まない。お菓子を見える場所に置かない。意志よりも、先に触れない環境をつくること。

2. 代替習慣をつくる(置き換え戦略)

悪習をやめるだけでは空白ができる。その隙に別の報酬を与える。SNSを開きたくなったらストレッチ、夜食の代わりにプロテインを飲む。空白を埋めることで、リバウンドを防げる。

3. 最小単位で変える(ミクロステップ)

やめるハードルは小さくしていい。一週間我慢するより、今日だけ控えるで十分。BJ・フォッグ博士のTiny Habitsが示すように、行動は小さいほど定着しやすい。

4. 記録する(自己認知を高める)

いつ、どこで、どんな気分で悪習が出るかを書き出す。見える化することで、無意識のパターンが浮かび上がる。気づくことが、最初のブレーキになる。

5. リセットを恐れない(再開=失敗ではない)

一度戻っても、それは成長の途中。心理学的にも再発は学習の一部とされる。失敗を責めず、原因を観察すれば、確実に前に進める。

悪習を断つとは、意志力の勝負ではなく、設計力の勝負だ。

悪習を断つと得られる3つのメリット

やめることで失うものはない。

むしろ、戻ってくるものがある。

1. 時間が増える(集中力の回復)

スマホや動画を減らすだけで、1日1〜2時間の余白が生まれる。その時間を自分のために使えば、思考の整理、読書、運動など、人生の質が上がる。

2. お金が貯まる(浪費の減少)

なんとなくの出費は意外に多い。夜食や課金を減らすだけでも、月に数千円は浮く。浮いた分を投資や学びに使えば、習慣が資産に変わる。

3. 良習慣が育つ(代わりに得るもの)

やめた後の空白に、運動、早寝、日記などを入れる。その積み重ねが自分の軸をつくる。悪習を断つとは、良習を迎える準備でもある。

悪習を断つことは、我慢ではなく自分を取り戻す投資だ。

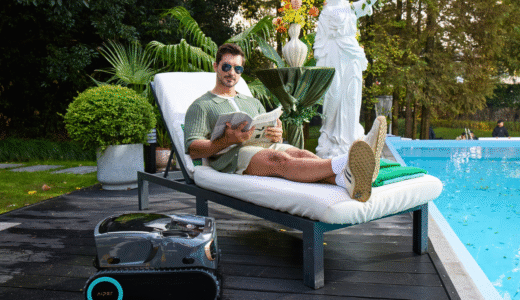

トレーニー的視点|悪習を断つことは、心のトレーニング

Photo by Kobe Kian Clata on Unsplash

筋トレも同じだ。

限界まで追い込むより、フォームや休息を整えた方が成長する。

悪習を断つことも、根性ではなく整える技術。

環境を変え、リズムをつくり、続ける仕組みを設計する。

それはまさに、心の筋トレである。

まとめ|やめられない自分を責めず、仕組みを変えよう

悪習は性格の問題ではない。

脳がそう働くから、繰り返してしまうだけ。

大切なのは、意志ではなく設計。

トリガーを断ち、置き換えをつくり、気づきを積み重ねる。

筋トレで体が変わるように、行動もまた変えられる。

悪習は、やめられる。

仕組みを整えれば、人生は変えられる。

NEXT STEP