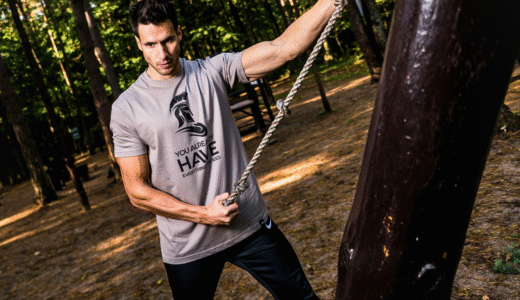

寒さに負けず、体を動かす。冬こそ整える力が成果を左右する。

冬は「停滞の季節」です。寒さで体はこわばり、代謝は落ち、動く気力も薄れやすくなります。気温が下がると血流が滞り、関節の動きが悪くなり、免疫も下がりやすくなる。年末年始の生活リズムの乱れや、乾燥による喉・鼻の不調も重なり、体調を崩す人が増えます。

しかし、冬をどう過ごすかで次の季節のコンディションが決まります。動きを止めず、体を冷やさず、免疫を守る。この「整える力」が、春以降の伸びを支える土台になります。

この記事では、トレーニーが冬に注意すべき不調と対策を、体の仕組みに沿って整理します。

冷えによる関節・筋肉トラブル

寒さが強まると、筋肉と関節が硬くなりやすくなります。気温の低下で血管が収縮し、血流が滞ることで、体温も筋温も下がります。この状態で急に動くと、筋肉の伸びが悪くなり、肉離れや関節痛を起こしやすくなります。

特に冬は、トレーニング前のウォームアップ不足が怪我の原因になりやすい季節です。筋肉を温めるためには、「少し汗ばむ」くらいまで体を動かすことが重要です。

冷えによる不調を防ぐポイントは次の通りです。

- ウォームアップ時間を通常より5〜10分長く取る。

- 肩・腰・膝など冷えやすい関節を意識的に温める。

- トレーニングウェアは保温性と通気性のバランスを取る。

- セッション後はストレッチと入浴で体を冷やさずに締める。

冷えを軽視すると、回復も遅れます。冬は「動く前に温め、動いた後も冷やさない」──これが基本のリズムです。

乾燥と免疫低下への対策

冬の空気は乾燥しており、粘膜の防御力が落ちやすくなります。この粘膜の乾きが、風邪やインフルエンザの入り口になることは少なくありません。加えて、体温が下がると免疫細胞の働きも鈍り、感染症のリスクが高まります。

体を守るための基本は「潤いと栄養」です。

- 部屋の湿度を40〜60%に保つ(加湿器や濡れタオルを活用)。

- 水分補給は冬でも1日1.5〜2Lを意識。

- ビタミンD(魚・卵・日光)とビタミンC(果物・野菜)で免疫をサポート。

- 発酵食品(納豆・ヨーグルト・味噌汁)で腸内環境を整える。

免疫の7割は腸にあるといわれます。乾燥だけでなく、腸のコンディションを整えることも、冬の強さを左右します。

代謝低下とエネルギー管理

寒さで活動量が減ると、代謝が下がりやすくなります。体は熱を保とうとエネルギーを使いますが、同時に動く機会が減るため、消費と摂取のバランスが崩れがちです。結果として、体脂肪がつきやすく、疲れも抜けにくくなります。

代謝を落とさず、エネルギーをうまく回すためには次のポイントを意識しましょう。

- 朝に軽いストレッチや散歩で代謝スイッチを入れる。

- 筋トレは下半身・背中など大筋群を優先。

- 有酸素運動は軽めでも継続(週1〜2回)。

- 炭水化物を抜きすぎず、体温を維持するエネルギーを確保。

トレーニーにとって冬は「削る」より「保つ」時期です。減量よりも、筋肉と代謝を落とさずに守ることを優先しましょう。

メンタルと生活リズムの乱れ

日照時間の短さは、メンタルの停滞を引き起こします。セロトニンの分泌が減ることで、気分の落ち込みや眠気が増し、トレーニング意欲にも影響します。

リズムを整えるために、次のような習慣を意識しましょう。

- 朝起きたらすぐにカーテンを開けて日光を浴びる。

- 睡眠・起床時刻を固定して体内時計を安定させる。

- 休日の昼寝は30分以内にとどめる。

- 夜はスマホやPCの光を減らし、脳を休める。

体と同じように、心にも「整える時間」が必要です。トレーニングも休養も、リズムの中で回すことが冬の安定につながります。

まとめ|冬を耐えるのではなく、整えて乗り切る

Photo by Vitaly Gariev on Unsplash

冬はトレーニーにとって試練の季節です。冷え、乾燥、免疫低下、代謝の乱れ──体を守る課題がいくつも重なります。けれど、それは「整える力」を鍛える最高のチャンスでもあります。

寒さを理由に止まるか、整えて動き続けるか。この選択が、春からの伸びを分けます。筋肉も免疫も、日々の積み重ねでしか育たない。冬こそ、静かに燃える季節です。焦らず、丁寧に、自分の体を整えていきましょう。

NEXT STEP