──太らない。でも、整わない?

ゼロカロリーって、本当に「安全」なのか?

トレーニングを始めて、食事に気を遣うようになったとき。

多くの人が最初に意識するのが「カロリー」だ。

糖質を控える。脂質を減らす。プロテインの成分をチェックする。

──そして、必ず目にするのが「ゼロカロリー」や「糖質オフ」の商品たち。

たとえば、ゼリー、飲料、スナック、プロテインバー。

「甘くて美味しいのに、太らない」──まるで理想的な選択肢に見える。

でも、ふと思う。

“カロリーがないのに、甘い”ってどういうこと?

栄養素はほとんどないのに、それを摂る意味って?

もし、「太らないこと」ばかりを優先するあまり、

自分の“本来の目的”──つまり、「健康で、自分らしくいられる身体」を置き去りにしていたとしたら?

ここでは、人工甘味料に潜む落とし穴と、“整える”視点での付き合い方を紹介していく。

人工甘味料とは?|ゼロカロリーのカラクリ

主な種類と特徴

人工甘味料とは、砂糖の代わりに“甘さ”をつけるために使われる化学的な成分だ。

多くは砂糖の数十倍〜数百倍の甘さを持ちながら、ほぼカロリーゼロ。

代表的なもの:

- アスパルテーム:清涼飲料・ガム・ゼリーなどに使用

- スクラロース:加熱に強く、プロテインやお菓子にも広く使われる

- アセスルファムK:後味を補うために複数とブレンドされることも

一見、理想的な甘味料に見える。

しかし、「甘味はあるのに、栄養がない」という性質が、体と脳に独特の影響を及ぼす可能性がある。

なぜ多くの人が選んでしまうのか?

- 「甘さ=高カロリー」という概念を裏切る魅力

- ダイエット中でも“甘いものが我慢できない”という欲求を満たせる

- 食事制限のストレスを減らす“妥協点”として便利に使える

──ただし、これは“今をしのぐ”ための選択肢であって、

「整った体をつくるための選択」ではないかもしれない。

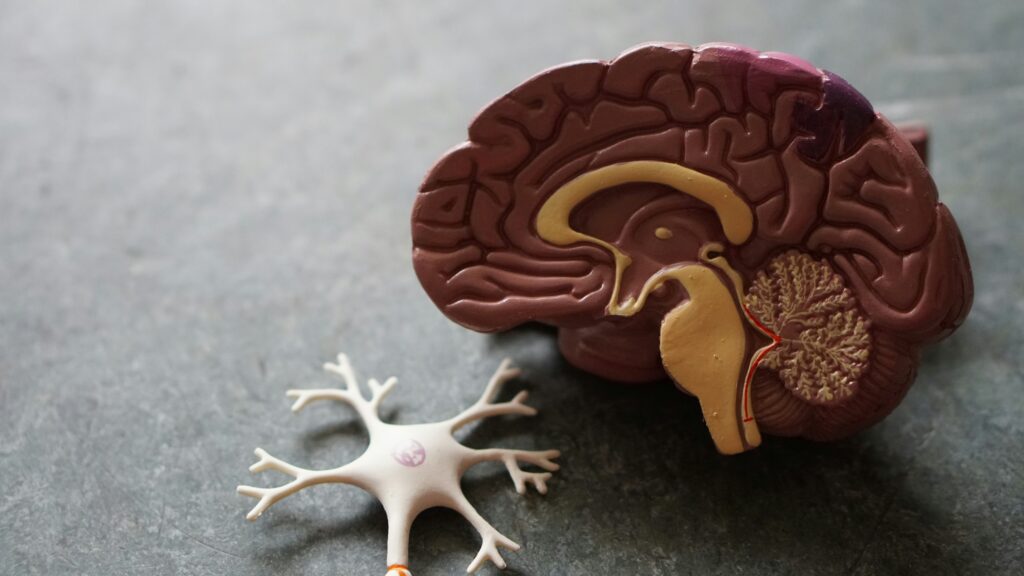

脳とメンタルへの影響|“甘味”に騙される報酬系

Photo by Robina Weermeijer on Unsplash

人工甘味料は、甘い。けれど、カロリーはほぼゼロ。

この“矛盾”が、実は脳の報酬系を混乱させる原因になる。

本来、私たちの脳は「甘さ=エネルギーの摂取」と結びつけて学習してきた。

だが人工甘味料の場合、甘味はあるのに、エネルギー(カロリー)が入ってこない。

その結果、脳が「満たされなかった」と認識し、さらなる報酬=“もっと食べたい”を引き起こす。

つまり、食欲を抑えるつもりが、かえって依存的な行動を引き起こす可能性がある。

ドーパミン過剰と“もっと欲しい”のループ

人工甘味料がドーパミン系を刺激するという研究は複数存在している。

たとえば、2007年の研究では「ラットはコカインよりもサッカリン(人工甘味料)を選んだ」という結果も出ており、その“快楽の強さ”は想像以上だ。

報酬系の暴走は、ただの“甘い誘惑”にとどまらず、

日常的な過食や依存傾向、集中力の乱れにもつながる。

イライラ・気分の落ち込み──アスパルテームが与える影響

特に注目されているのが、アスパルテームによる神経・精神系への影響。

2014年のヒト試験では、高アスパルテーム摂取群(25mg/kg/日)で、以下の変化が報告された:

- イライラ・抑うつ傾向の上昇

- 空間認知・作業記憶テストのスコア低下

- 認知負荷に対するストレス感の増大

また、マウス実験では、アスパルテーム摂取が世代を越えて学習能力を低下させたという報告もあり、

一時的な摂取だけでなく、中長期的・次世代的な影響も懸念されている。

トレーニーにとっての「整える」とは?

ただ太らないだけの選択が、自律神経やホルモンバランスを乱し、

“心が整わない”状態を招いていたとしたら、本末転倒だ。

トレーニングによって「気分が安定した」「仕事に集中できるようになった」──

そんな声は多い。

そのベースになるのは、脳と身体のバランスが取れていること。

人工甘味料は、その静かな土台をじわじわと削っているかもしれない。

腸と代謝への影響|整えるはずの習慣が、乱す習慣に?

人工甘味料は、腸にも静かに影響を与えている──

そんな報告が、ここ数年で一気に増えている。

たとえば、スクラロースやアセスルファムKなど一部の甘味料は、

腸内の善玉菌を減らし、悪玉菌を増やすとされている。

腸内環境のバランスが崩れれば、栄養吸収は鈍くなる。

下痢や便秘だけでなく、肌荒れ・疲労感・メンタルの乱れにもつながる。

腸は“第二の脳”といわれるほど、心身に影響を与える臓器だ。

食べていないのに、太りやすくなるパラドックス

人工甘味料は、血糖値に影響を与えない──とされてきた。

だが近年では、「人工甘味料が耐糖能(血糖調整機能)を乱す」という報告もある。

これは、腸内細菌の変化によって血糖反応が変わってしまうという説。

実際、人工甘味料を数日摂取しただけで、

血糖値の上昇やインスリン感受性の低下が起きたケースもある。

つまり、「甘いけど太らない」は、実は“太りやすい体”の土台をつくっているかもしれない。

ゼロカロリーの“空白”が、食欲を呼び起こす

甘さを感じても、栄養としてのエネルギーが入ってこない。

これは、体だけでなく、脳やホルモン系にも“飢餓感”を与える。

その結果──

- 食後すぐにまた間食したくなる

- 満足感がないから“量”で満たそうとする

- 「甘い味=空腹のサイン」にすり替わっていく

人工甘味料は、食欲を抑えるために摂っているつもりで、

結果的に“食欲を刺激する装置”になってしまうことがある。

“太らない”けど“整わない”|人工甘味料の使い方を考える

トレーニングをしていると、どうしても「余計なカロリーは避けたい」という意識が強くなる。

だからこそ、人工甘味料の“都合の良さ”に惹かれてしまうのは当然だ。

でも──

「太らない」を優先した結果、味覚・食欲・集中力が乱れてしまったら?

甘味の感覚が狂うと、食生活全体が崩れていく

人工甘味料に慣れると、自然の甘さ(果物や素材そのもの)では満足できなくなる。

“より強い甘さ”を求めて、無意識に過剰な刺激を求めるようになっていく。

気づけば、食事は「整えるため」ではなく「欲を満たすため」に変わってしまう。

それは、積み上げてきた習慣の質が、音もなく崩れていく感覚に近い。

トレーニーにとって、“味覚”は武器になる

味覚は、体の声を聞くセンサーだ。

疲れているときにしょっぱいものが食べたくなったり、

集中したいときにカフェインに手が伸びたり──

そうした「微細な欲求」に、正しく気づけるかどうかが、

トレーニングや食事を“続けられるか・整えられるか”を左右する。

人工甘味料に頼りすぎると、そのセンサーが鈍ってしまう。

まとめ

Photo by Yu Jinyang on Unsplash

人工甘味料は、決して“悪”ではない。

ただし、「整えたい」と願う人にとって、

“本来の目的”から遠ざけるリスクがある存在だということは知っておきたい。

- 太らない

- 甘くて満たされる

- ストレスを減らせる

そんな一時的なメリットの裏に、

味覚・腸・ホルモン・メンタルへの静かな悪影響が潜んでいる。

だからこそ、考えるべきは「避けるかどうか」ではなく、

「どこまで付き合うか」「どこで離れるか」という選択軸。

“甘さ”に整えられるか、“甘さ”に乱されるか──

答えは、毎日の選択に宿っている。

NEXT STEP